在工业4.0浪潮的推动下,制造业正经历从“传统人工”到“智能生产”的颠覆性变革。线束作为汽车、电子、航空航天等领域的关键组件,其加工精度与效率直接影响终端产品的性能。然而,传统人工绞线工艺普遍面临效率低、一致性差、成本高等痛点。线束自动绞线机的诞生,正是为解决这一行业难题而来——它不仅是设备升级,更是线束加工领域迈向智能化的里程碑。

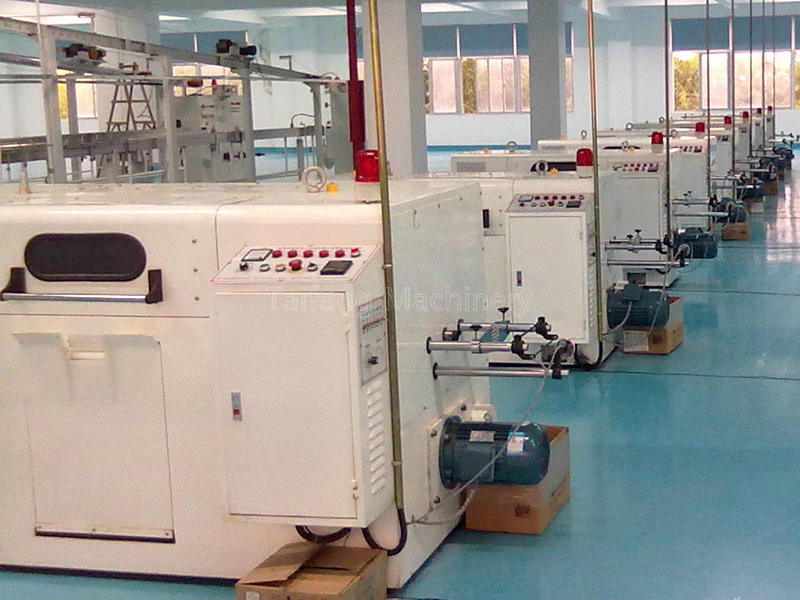

一、线束自动绞线机的核心优势

1. 效率提升:从“小时级”到“分钟级”的跨越 传统手工绞线需要工人逐根对齐、缠绕,单根线束耗时约15-30分钟。而*全自动绞线机*通过伺服驱动系统与高精度导轮配合,可在2-5分钟内完成同等复杂度的绞线任务,效率提升高达600%。例如,某新能源汽车线束厂引入设备后,日产能从800条跃升至5000条,人力成本降低40%。 2. 质量一致性:消除人为误差的“隐形守护者” 人工操作的张力控制不均、绞距偏差等问题,常导致线束接触不良或信号干扰。自动绞线机通过闭环张力控制系统和激光测距模块,将绞距误差控制在±0.1mm以内,张力波动范围≤5%。这种精密控制使得产品合格率从传统工艺的85%提升至99.3%。 3. 柔性生产:小批量定制化需求的破局利器 面对汽车电子“多品种、小批量”的趋势,设备搭载的智能编程系统支持快速切换线径(0.08-6mm²)、绞合方式(对绞、星绞、复绞)等参数。某军工线束企业通过该功能,成功将特种线束的交货周期从14天压缩至3天。

二、技术突破:驱动行业升级的四大创新

1. 多轴协同运动控制技术 采用六轴机械臂与旋转绞头联动设计,实现360°无死角绞合。相比传统三轴设备,复杂线束(如屏蔽层+双绞线结构)的加工时间缩短30%,且避免了线材扭曲变形。 2. 视觉纠偏系统的应用 通过工业相机实时捕捉线材位置,配合AI算法预测偏移趋势,可在0.05秒内自动调整导轮角度。某日系车企的测试数据显示,该系统将断线率从0.8%降至0.02%。 3. 能耗优化设计 新一代设备采用永磁同步电机+再生制动能量回收方案,能耗较传统机型降低45%。以年产50万条线束的工厂为例,年节电量可达12万度,减少碳排放80吨。 4. 物联网远程运维 内置的传感器可实时监测设备振动、温度等状态参数,结合云端大数据分析,提前预警故障风险。某设备厂商的统计表明,该功能使客户的平均停机时间减少67%。

三、应用场景:从汽车制造到特种领域的全覆盖

• 新能源汽车高压线束 针对800V高压平台需求,设备可加工横截面积达120mm²的硅胶绝缘线,耐压等级突破5000V,满足快充系统严苛要求。 • 机器人柔性线缆 通过定制化绞合工艺,生产具备10万次以上弯折寿命的TPU材质线束,已批量应用于协作机器人关节部位。 • 航空航天特种线束 采用真空防氧化绞合仓,配合氟塑料包覆工艺,确保线束在-65℃~260℃极端环境下的信号稳定性。某卫星制造企业的实测数据显示,此类线束在轨运行故障率为零。

四、选型指南:企业如何匹配最佳方案

1. 明确需求优先级

- 批量生产型企业:侧重速度与稳定性,建议选择绞合速度≥200转/分钟、支持连续8小时作业的机型。

- 研发型实验室:关注灵活性,需配备触屏编程界面和200种以上预存工艺模板。 2. 关键参数对比

- 绞距范围:通用型设备通常覆盖5-150mm,特种机型可扩展至0.5-300mm。

- 兼容线径:需预留20%的余量以适应未来产品升级,例如当前需求为2.5mm²,建议选择支持6mm²的机型。 3. 供应商评估维度

- 技术沉淀:优先选择拥有10年以上行业经验、专利数≥50项的厂商。

- 服务网络:确保设备商在100公里内设有服务中心,响应时间≤4小时。

五、未来趋势:智能化与绿色制造的双向融合

随着数字孪生技术的渗透,下一代绞线机或将实现“虚拟调试”——在投产前通过3D仿真验证工艺可行性,将试错成本降低90%。同时,生物基可降解绝缘材料的应用,推动设备向“低温加工”方向演进。据行业预测,到2028年,全球自动绞线机市场规模将突破32亿美元,其中亚太地区占比将超过60%。